ラインチャートやバーチャートなど、FXにはさまざまなチャートがあります。その中で特に有名なのが「ローソク足」と言われるチャートです。高値や終値など、1本のチャートから複数の情報を得られるので、現在は多くのトレーダーに使われています。非常にシンプルかつ分かりやすいので、覚えておいて損はないでしょう。

ローソク足は、シンプルなチャート画面で取引したいと考えている人にもおすすめです。今回は、ローソク足の基本的な見方を説明します。トレンドの傾向の読み取り方や売買シグナルの例なども紹介します。

ローソク足とは

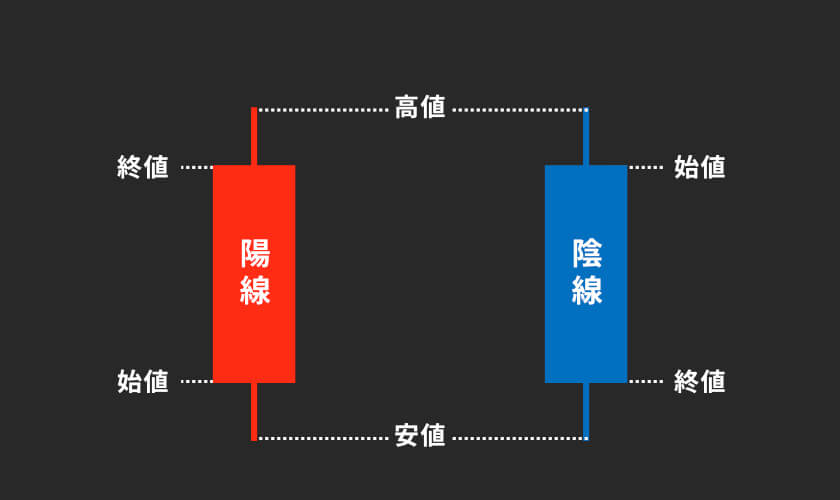

ローソク足とは、指定した時間の「始値」や「終値」、「高値」や「安値」を視覚的にわかりやすく表現したものです。それぞれの意味は以下の通りです。

・始値:期間内で最初の取引価格

・終値:期間内で最後の取引価格

・高値:期間内で最も高い取引価格

・安値:期間内で最も安い取引価格

今では世界中のFXのトレードで使われているローソク足ですが、もともと日本で生まれたものです。火を灯すろうそくの形に似ていることから、その名前がつけられました。海外では「Candle Chart」と呼ばれ、海外FXのチャートの中でも広く使われています。

ローソク足の種類と見方

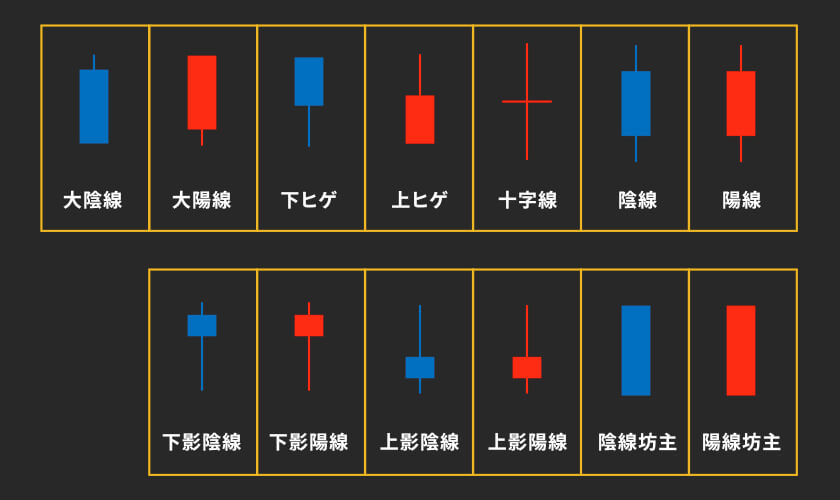

「ローソク足」と言っても、細かく分けると13種類あります。例えば、陽線や陰線、上影陽線や上影陰線などです。陽線坊主や陰線坊主、上ヒゲ・下ヒゲのようなユニークな名前のローソク足もあります。これらにはすべて、重要な意味があります。相場の流れやトレンドの強弱などを把握できるので、FXトレーダーは必ず覚えておきましょう。

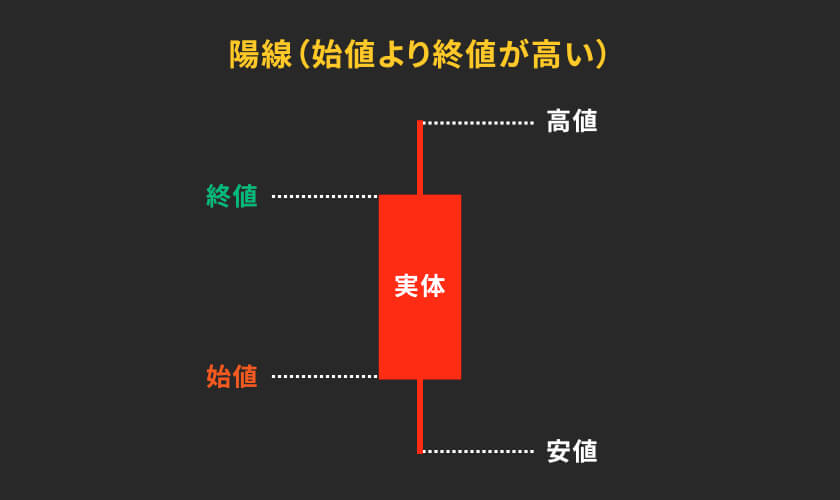

陽線

陽線とは、「売り勢力よりも買い勢力の方が強い」場合に現れるローソク足です。ローソク足の実体が始値から上に伸びているという特徴があります。見方は以下の通りです。

・下にある棒の先端:安値

・四角いボックスの下部分:始値

・四角いボックスの上部分:終値

・上にある棒の先端:高値

陽線を見る場合は、「実体」を確認しましょう。実体とは、四角いボックスのことです。実体が短い場合は買い勢力が「弱い」、長い場合は「強い」と判断します。

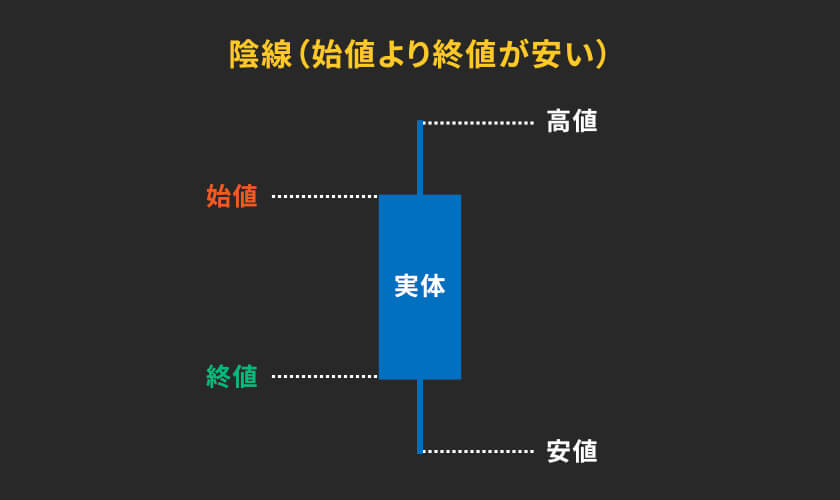

陰線

陰線とは、「買い勢力よりも売り勢力の方が強い」場合に現れるローソク足です。ローソク足の実体が始値から下に伸びているという特徴があります。そのため、以下のように陽線とは見方が少し異なります。

・下にある棒の先端:安値

・四角いボックスの下部分:終値

・四角いボックスの上部分:始値

・上にある棒の先端:高値

陰線を使う場合も「実体」を確認しましょう。実体が長い場合は売り勢力が「強い」、短い場合は「弱い」と判断してください。

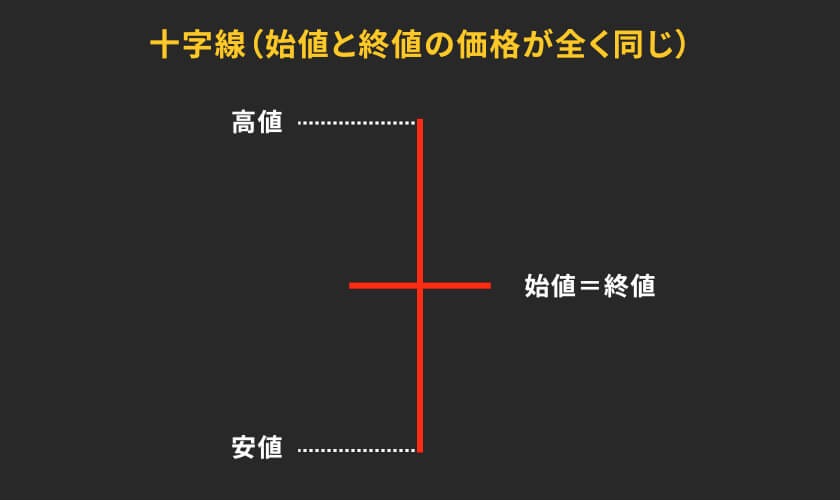

十字線

十字線とは、始値と終値の価格が全く同じなときに現れるローソク足です。十字線の特徴は、実体が存在しない、そして横一線に見えることです。売り勢力と買い勢力が均衡していることを意味します。十字線からは、「トレンドの転換サイン」も得られます。上昇トレンド中に十字線が発生した場合は「下落が近いサイン」、下落トレンド中に発生した場合は「上昇が近いサイン」と捉えましょう。

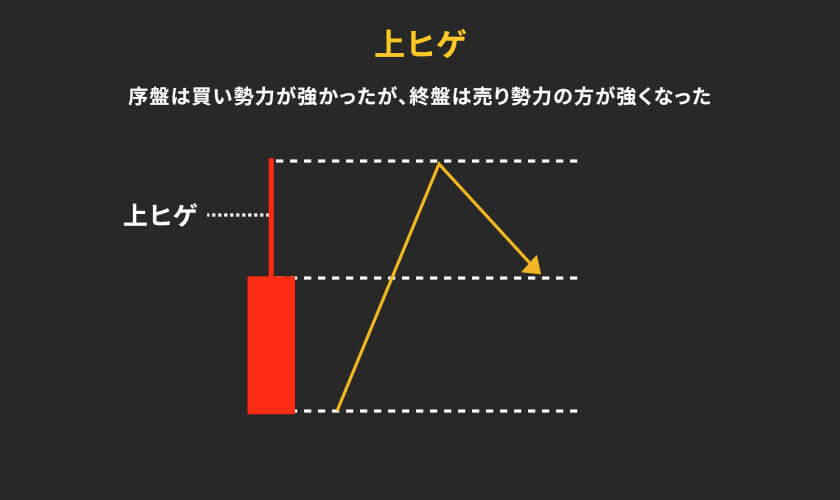

上ヒゲ

上ヒゲとは、実体の上に長い棒(ヒゲ)がついているローソク足です。序盤は買い勢力が強かったが、終盤にかけて売り勢力の方が強くなったことを意味します。上ヒゲを使う場合は、「ヒゲの長さ」に注目しましょう。長い場合は「売り勢力が強い」、短い場合は「売り勢力が弱い」と判断してください。トレンド中に上ヒゲが何度も現れる場合は、トレンドの転換を警戒しましょう。レンジ相場で現れる上ヒゲは、重要視する必要はありません。

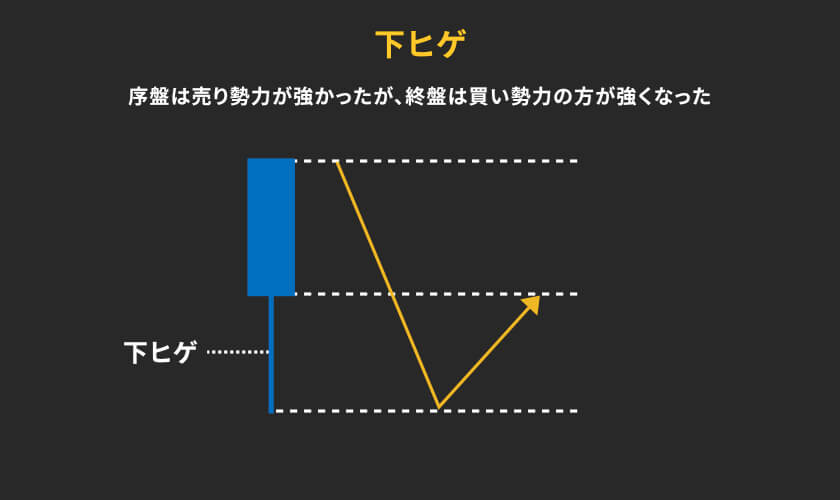

下ヒゲ

下ヒゲとは、実体の下に長い棒(ヒゲ)がついているローソク足です。序盤は売り勢力が強かったが、終盤は買い勢力の方が強くなったことを意味します。下ヒゲを使う場合も、「ヒゲの長さ」に注目しましょう。長ければ「買い勢力が強い」、短ければ「買い勢力が弱い」と判断します。上ヒゲと同様に、「トレンドの転換」にも注意しましょう。特に、上昇トレンド中に現れる下ヒゲには注意してください。チャートが落ちるスピードは早いからです。

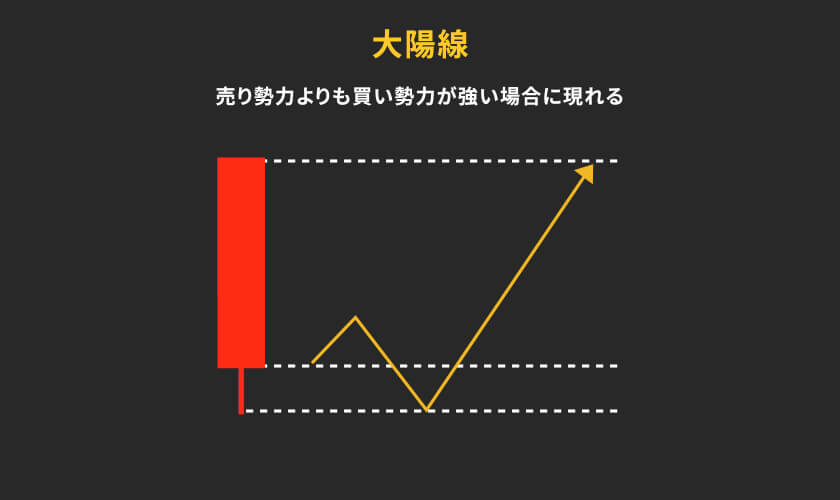

大陽線

大陽線とは、売り勢力よりも買い勢力が強い場合に現れるローソク足です。意味は陽線と同じですが、「実体の大きさ」が異なります。陽線よりも大きな実体があるローソク足が大陽線です。大陽線は、買い勢力が特に強いことを意味します。上昇トレンド中に現れた場合、「チャートはさらに上昇する可能性が高い」と判断しましょう。大陽線が現れている間は、買いポジションを保有し続けて利益を伸ばし続けるのがおすすめです。

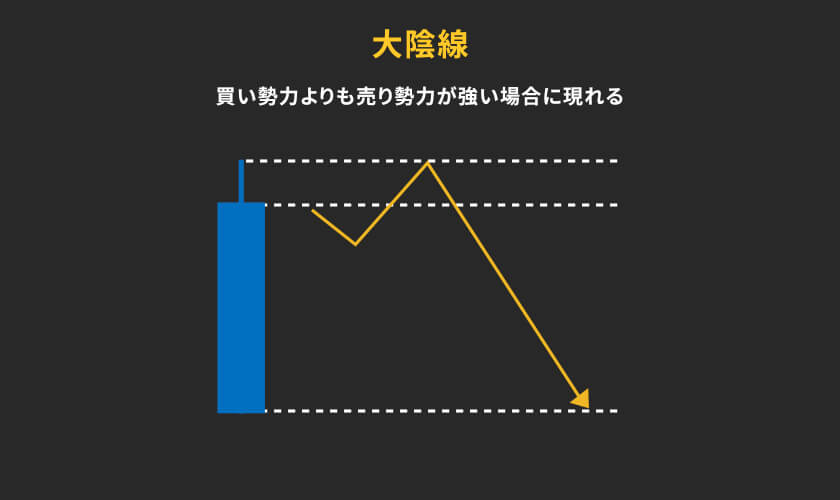

大陰線

大陰線とは、買い勢力よりも売り勢力の方が強い場合に現れるローソク足です。陰線とは、「実体の大きさ」が異なります。陰線よりも長い、または大きいローソク足が形成された場合は「大陰線が発生した」と判断しましょう。大陰線は、売り勢力が特に強いことを意味します。そのため、買いポジションを保有している人は、なるべく早く決済手続きをしましょう。売りポジションをもっている人は、引き続き保有し、利益を伸ばしてください。

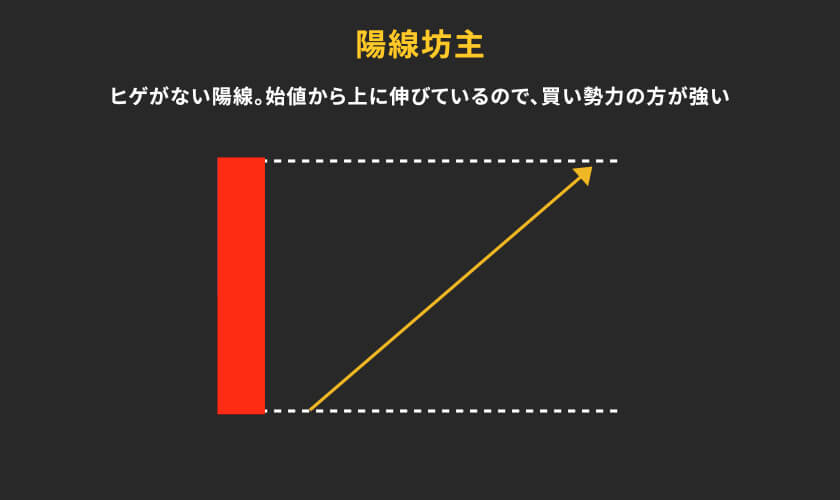

陽線坊主

一般的にローソク足は、「実体」と「ヒゲ」で構成されています。しかし、実体のみのローソク足が現れることもあります。このローソク足を「坊主」と言います。陽線坊主とは、ヒゲがない陽線のことです。始値から上に伸びているので、買い勢力の方が強いことを意味します。また、上昇一辺倒の相場だったことも意味します。そのため、陽線坊主が出た場合は、「今後もチャートが上昇する可能性が高い」と予測しましょう。

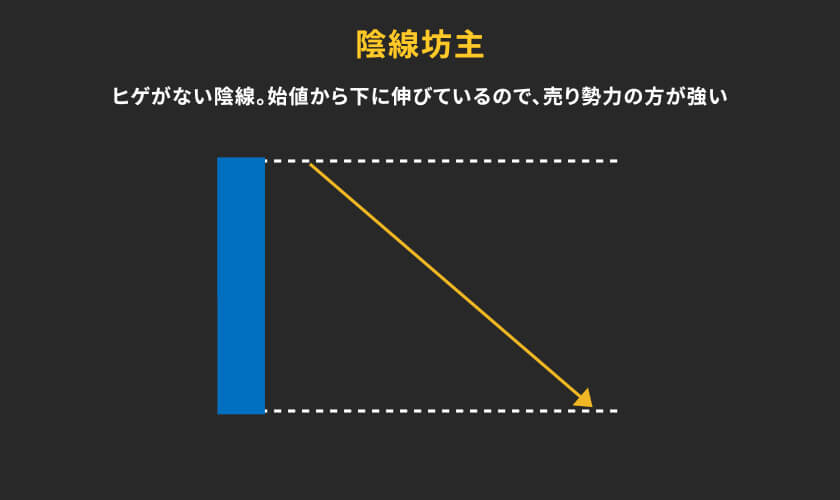

陰線坊主

陰線坊主とは、ヒゲがない陰線のことです。実体が始値から下に伸びているので、売り勢力が強いことを意味します。陰線坊主は、現在まで売りの勢いが強かったことも意味します。そのため、大きな理由がなければ今後も下落相場が続くでしょう。売りポジションを増やすチャンスでもあります。ただ、当分は上昇が期待できないサインですので、買いポジションを持っている人は早いうちに損切りして資金を守った方がよいでしょう。

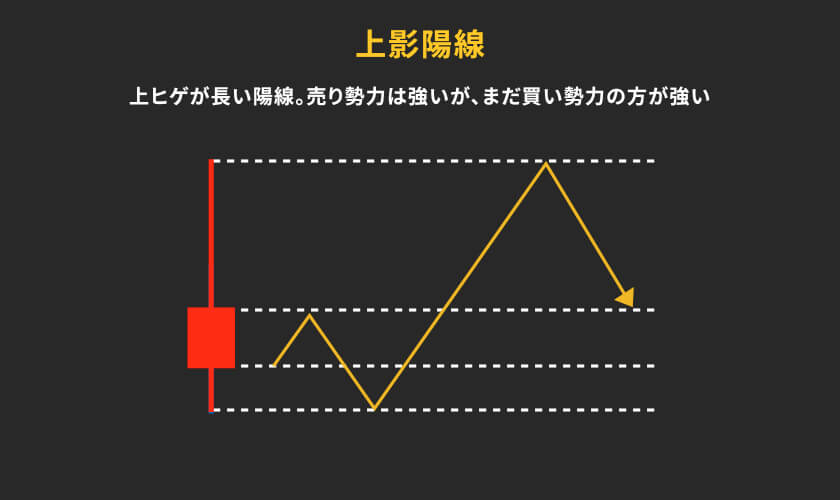

上影陽線

上影陽線とは、上ヒゲが長い陽線のことです。上昇する力が次第に弱まったが、まだ買い勢力の方が強いことを意味します。そのため、買いポジションをもっていたとしても早急に手放さなければいけない状況ではありません。しかし、高値圏での上影陽線は「チャートが下落するサイン」と言われています。高値圏で見かけたときは注意しましょう。安値圏での上影陽線は「上昇する可能性が高いサイン」と言われています。

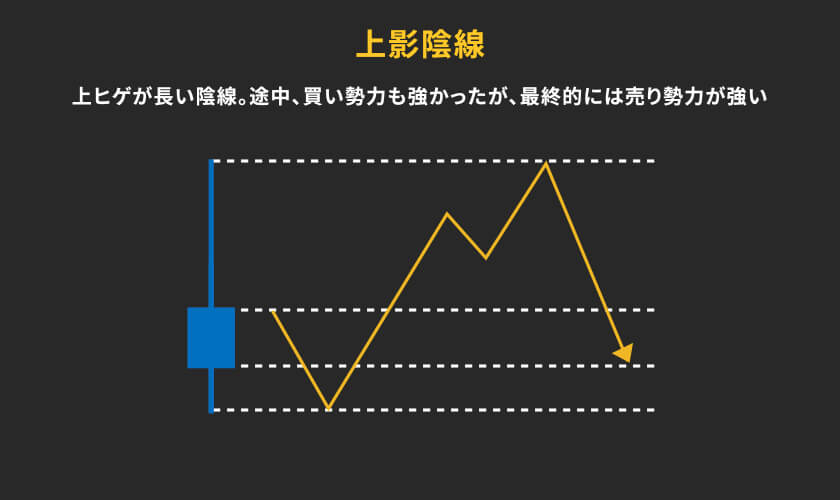

上影陰線

上影陰線とは、上ヒゲが長い陰線のことです。一時的に上昇する力が強まったが、最終的には売り勢力の方が強かったことを意味します。上影陰線が高値圏で出た場合も、「チャートが下落する可能性が高い」というサインです。もし、買いポジションをもっている場合は、早急に決済ポイントを探しましょう。安値圏で上影陰線が出た場合は、下落が継続する可能性が高いと予想されます。売りポジションをもっている人は、そのまま利益を伸ばし続けましょう。

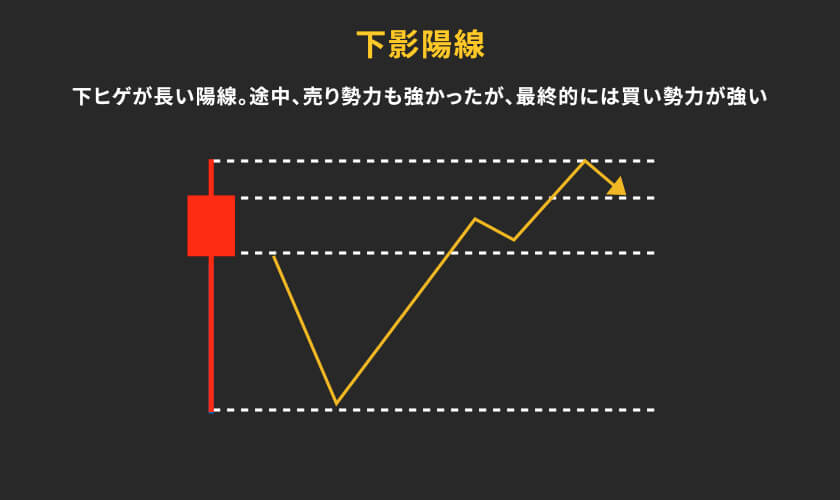

下影陽線

下影陽線とは、下ヒゲが長い陽線のことです。売り勢力が強かったが、最終的には買い勢力が強くなったことを意味します。相場の転換が考えられるローソク足なので、売りポジションをもっている人は今後の動きを慎重に観測しましょう。現在のポジションを手放し、買いポジションに乗り換えるのもひとつの手です。安値圏で下影陽線が出た場合は、「上昇する可能性が高い」と予想されます。売りポジションをもっている人は、早めに手放しましょう。

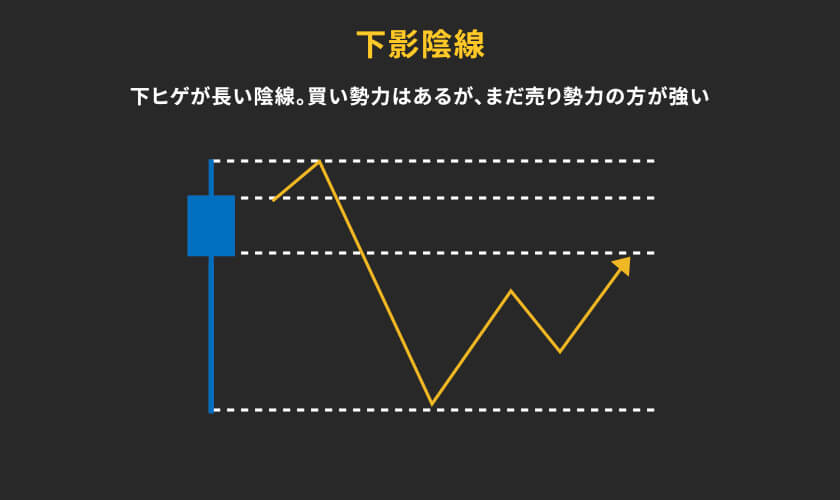

下影陰線

下影陰線とは、下ヒゲが長い陰線のことです。売り勢力が徐々に弱まっていったが、買い勢力より売り勢力が強かったことを意味します。そのため、売りポジションをもっていても早急に手放す必要はありません。しかし、売り勢力が弱くなっている証拠なので、気を抜かずにチャートを観察しましょう。陽線が多くなってきたら、なるべく早めにポジションを手放すことをおすすめします。ちなみに、安値圏での発生は上昇への転換サインです。

ローソク足の買いシグナルの例

ローソク足からは、主に「勢力の強さ」を把握できます。勢力を把握できれば、今後チャートはどのように動くのか予想しやすいでしょう。加えて、ローソク足からは「買いエントリーのタイミング」も予測できます。これを買いシグナルと言います。ここでは、ローソク足で把握する買いシグナルの例を紹介します。

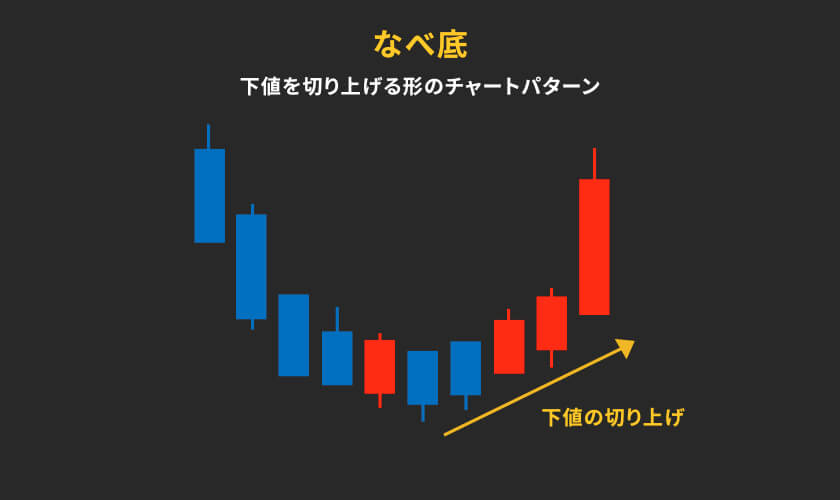

①なべ底

なべ底とは、「下値を切り上げる形のチャートパターン」です。下落する過程で投げ売りする人が増え、大底に向かうまで下がり続けた相場でよく見られます。なべ底が形成されると、基本的に反転せず、横ばいの相場が続きます。しかし、1〜3ヶ月経過すると底値圏を上放れする動きを見せます。このタイミングが「買いのチャンス」です。低迷した動きを1〜3ヶ月かけて形成し、その後、市況の好転からチャートが反発に転じるパターンが多く見られます。そのため、うまく波に乗れればスムーズに利益を得られるでしょう。

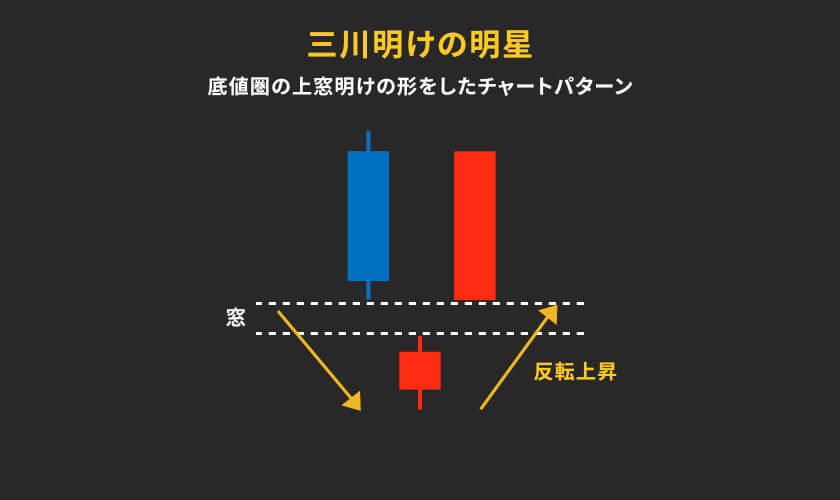

②三川明けの明星

三川明けの明星とは、底値圏の上窓明けの形をしたチャートパターンのことです。買いシグナルの中でも比較的多くの人に使用されているので、機能しやすいシグナルと言えるでしょう。何から使えばよいのか迷っている人は、三川明けの明星から使い始めることをおすすめします。三川明けの明星は、底値圏で「陰線(下窓明け)→ヒゲも実体も短いコマ足の陽線、陰線(上窓明け)→丸坊主陽線」の形を形成します。この形を形成した瞬間が下げ相場の終わりです。その後、底入れから強い立ち上がりが発生します。このタイミングが買いエントリーと言われています。

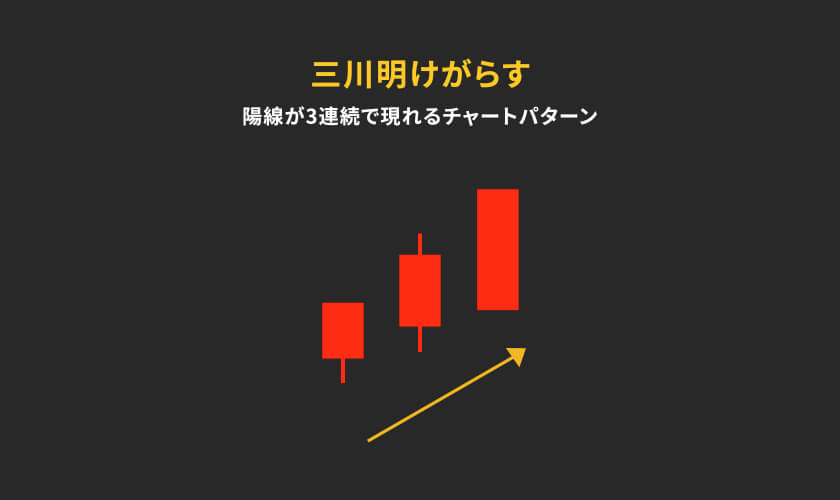

③三川明けがらす

三川明けがらすとは、陽線が3連続で現れるチャートパターンです。1本目よりも2本目、2本目よりも3本目と徐々に上値を更新していくのが特徴です。三川明けがらすは、上昇する準備が整ったサインと言われています。そのため、次の押し目で買いエントリーを検討しましょう。基本的に上ヒゲがないものほど「勢いが強い」と予想されます。また、日足よりも長い時間足で三川明けがらすが現れた方が上昇する力は強いとされています。ただ、過去の相場よりも高値圏で三川明けがらすが現れた場合、上昇が鈍る可能性があるので注意しましょう。

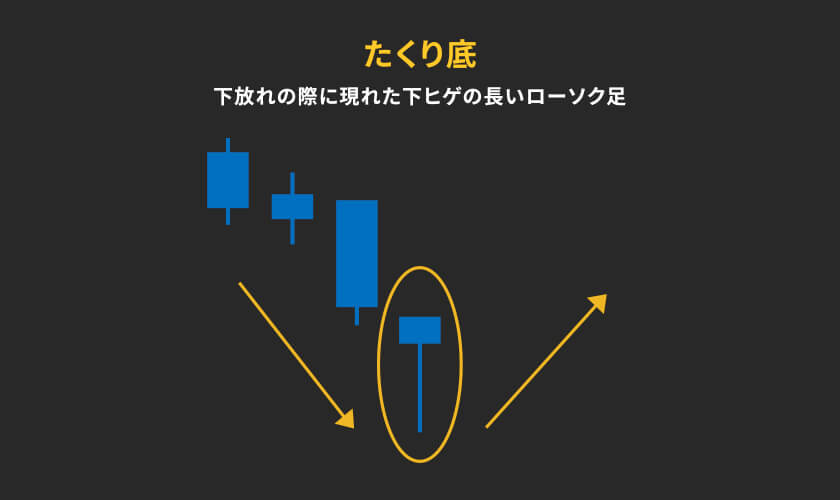

④たくり底

たくり底とは、下放れの際に現れた下ヒゲの長いローソク足です。前日下落した流れを引き継ぎ、安い価格から始まるのが一般的です。その後、大きく値を下げますが、買いポジションが入り、急反発して大きく盛り返す傾向があります。たくり底は下ヒゲが長いほど、または直前の陰線が長いほど、底打ちしたシグナルの信頼性が高くなると言われています。ここから陽線が出現した場合、上昇トレンドに変わる可能性が高いでしょう。そのため、たくり底の後に陽線がいくつか出現したら「買いでのエントリー準備」をしてください。

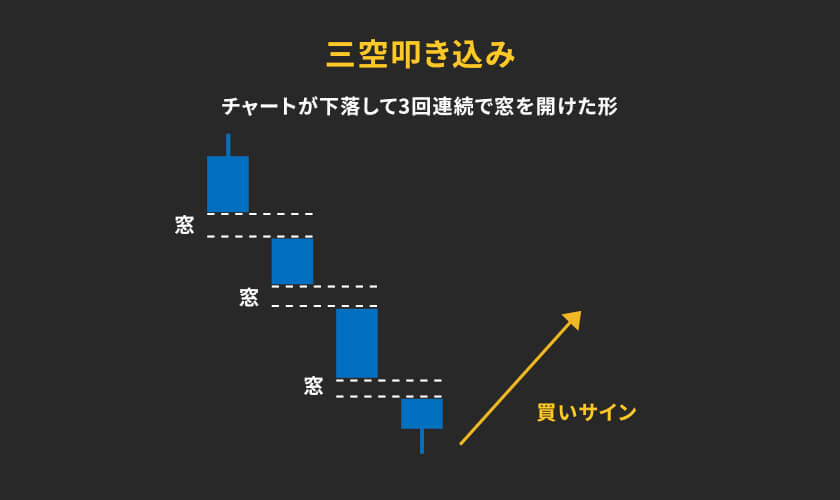

⑤三空叩き込み

三空叩き込みとは、「チャートが下落して3回連続で窓を開けた形」です。「投げ売りの最終局面」でよく見られます。下落相場が長く続くと、上値を切り下げた安値更新がジリジリと続きます。そうなると、多くの人は「まだ下落するのではないか」と考えるでしょう。その心理が影響し、ここで上昇するケースはほぼありません。通常はこの下落に追証が加わり、さらに下落していきます。しかし、追証や投げ売りが出尽くすと、相場は一変して買い勢力が強くなります。このタイミングが「買いエントリー」のチャンスです。

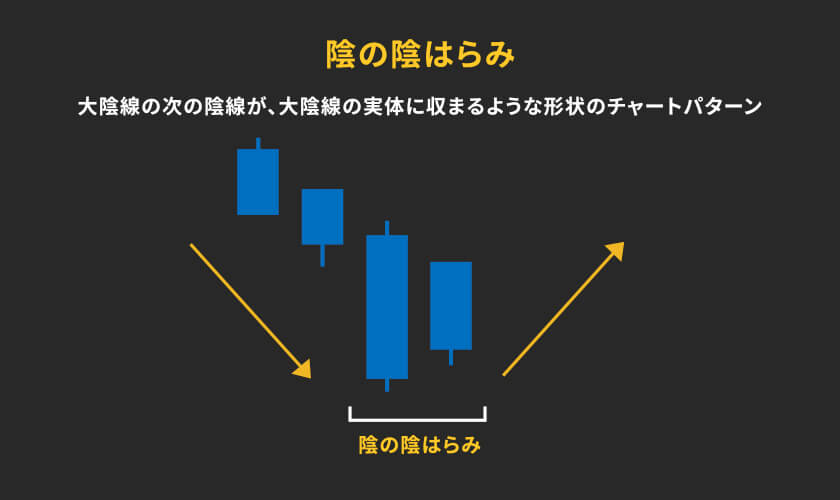

⑥陰の陰はらみ

陰の陰はらみとは、大陰線の次に現れた陰線が、大陰線の実体の中に収まるような形状のチャートパターンです。酒田五法で使われるはらみ線の一つではあるのですが、下落相場の底値圏において、陰の陰はらみが出た場合は3日目の動きに注意しましょう。一般的に底値圏で陰の陰はらみが現れた場合は、相場の売りエネルギーが著しく低下していることを示すからです。しかし、3日目に抱き線や上寄り陽線が出現した場合は、下落トレンドが終わる可能性が高いと予想されます。このときが「買いエントリー」のチャンスです。

ローソク足の売りシグナルの例

ローソク足から分かるのは、買いシグナルだけではありません。売りシグナルの把握もできます。買いと売り、両方で取引できるのがFXの魅力です。そのため、売りシグナルも覚えて利益を得られるチャンスを増やしましょう。それでは、ローソク足で把握できる代表的な売りシグナルの例を7つ紹介します。

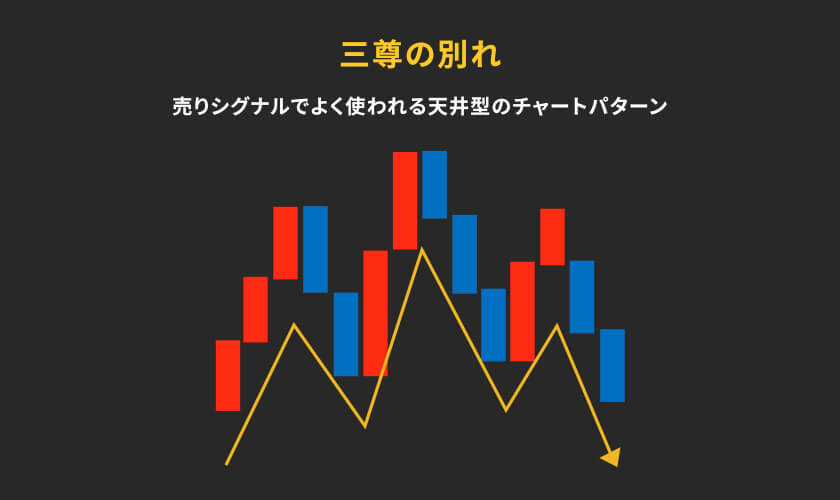

①三尊の別れ

三尊の別れとは、売りシグナルでよく使われる天井型のチャートパターンです。チャートは何度も高値を更新しようと突破のチャレンジをしますが、3回連続で失敗することがあります。このとき、「天井が形成された」という観測が強まるので、買いポジションをもっている人は手放す傾向があります。そして増えるのが「売りポジション」です。そのため、天井の形成を確認しましたら「売りエントリー」を検討しましょう。

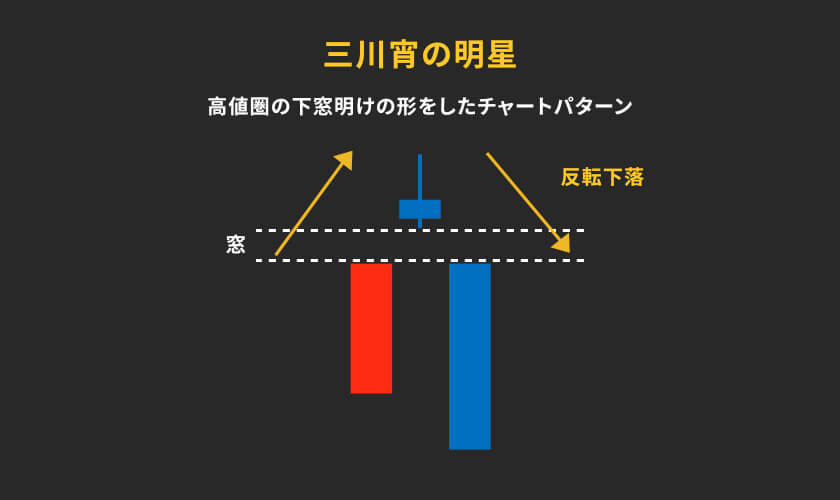

②三川宵の明星

三川宵の明星とは、大陽線の次にヒゲも実体も短いコマ足の陰線もしくは陽線が出た後、3本目に大陰線が現れるチャートパターンです。チャートが窓を開けて上昇したが売買が拮抗し、窓を閉めずに反落したことを意味します。その証拠に、3日分のローソク足を1本で表すと上影陽線や上影陰線などができあがります。一般的に上昇トレンド時に三川宵の明星が現れると、「高値圏の警戒」がされます。下落転換の可能性が高くなるので、売りの準備をしておきましょう。

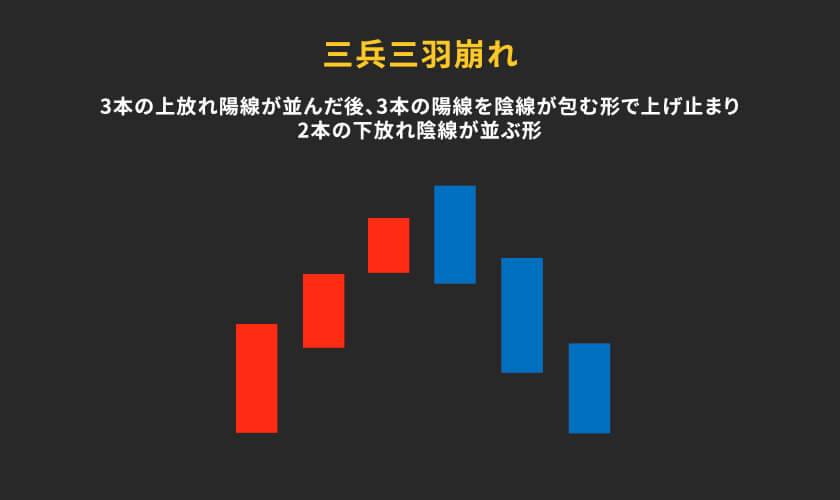

③三兵三羽崩れ

三兵三羽崩れとは、3本の上放れ陽線が並んだ後、3本の陽線を陰線が包む形で上げ止まり、2本の下放れ陰線が並ぶ形のことです。「三兵三羽崩れで天井を表す」と言われ続けているので、このチャートパターンが形成されると「高値」の警戒心が強くなります。トレーダーによっては、早々にポジションの乗り換えを行うでしょう。わざわざ逆張りする必要はないので、三兵三羽崩れが現れたらあなたも売りエントリーの準備をすることをおすすめします。

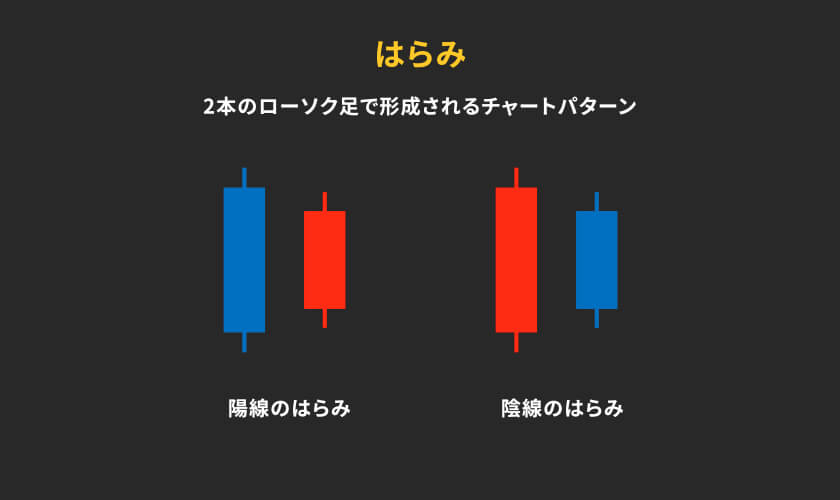

④はらみ

はらみとは、2本のローソク足で形成されるチャートパターンです。1本目のローソク足の実体の範囲内に、2本目の足がすっぽり包み込まれている状態を指します。はらみは、以前に比べて相場の勢いが大きく衰えたことを表します。そのため、主に「トレンド転換のサイン」として使われます。陽線のはらみが発生したら「買いエントリーの準備」を、陰線のはらみが発生したら「売りエントリーの準備」をしましょう。

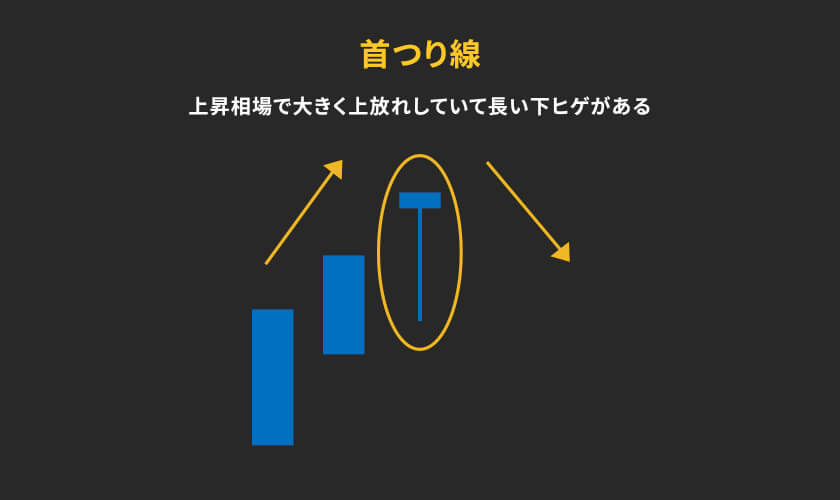

⑤首つり線

首つり線とは、長く続いた上昇相場でよく現れるチャートパターンです。大きく上放れしていて長い下ヒゲがあるのが特徴です。首つり線からは、上放れした後に実体の3倍以上下値を探り、その後に高値で終了したことが分かります。まだ買い勢力が強いという見方もできますが、下ヒゲの往復から相当の調整が済んだと考えるのが一般的です。そのため、首つり線が現れたら、近い将来天井打ちすると予測し、売りの準備をしておきましょう。

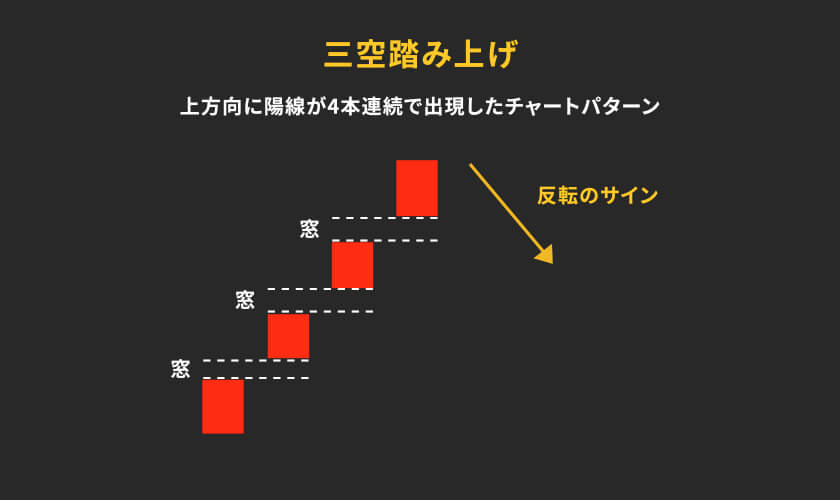

⑥三空踏み上げ

三空踏み上げとは、上方向に陽線が4本連続で出現したチャートパターンのことです。各陽線の間に窓が開いているという特徴があります。三空踏み上げは、強い上昇トレンドを示すチャートパターンではありますが、一方で相場の天井が近いことを意味するチャートパターンでもあります。そのため、三空踏み上げが現れたらタイミングを見て利益を確定させましょう。そして、売りポジションの準備をしておくのが賢い戦い方です。

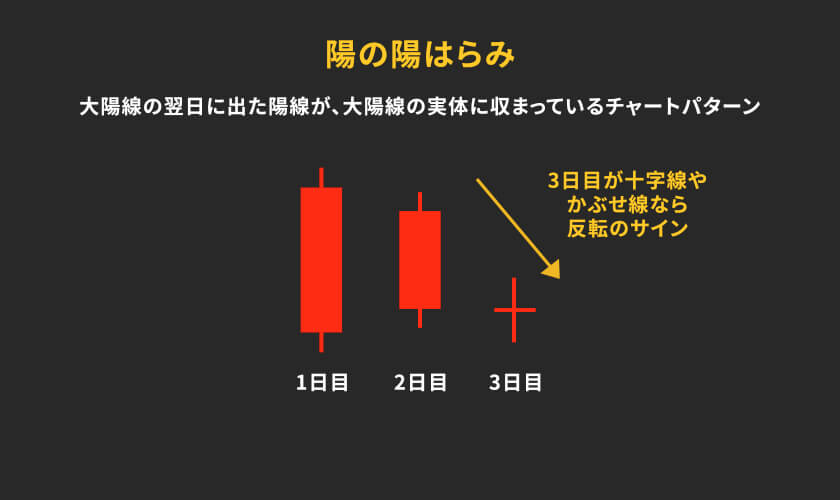

⑦陽の陽はらみ

陽の陽はらみとは、大陽線の翌日に出た陽線が、大陽線の実体の範囲内に収まっているチャートパターンです。上昇トレンド中の高値圏で陽の陽はらみが現れた場合は、3日目の値動きに注意しましょう。買いの勢いが低下していることを意味しているからです。3日目に十字線やかぶせ線が出現した場合は、かなり近い将来上昇トレンドが終わると判断してください。この場合は、すぐポジションを乗り換えることをおすすめします。

ローソク足は時間によって呼び方が変わる

ローソク足のチャートを見てFXのトレードをする場合に、分析したい期間に併せてチャートの設定を変更することができます。例えば、短期的な値動きの推移を表示したい場合や、中長期的な値動きの推移を表示したい場合などを切り替えられます。ローソク足は期間によって呼び方の名称が下記のように変わります。

・1分のローソク足:1分足(いっぷんあし)

・5分のローソク足:5分足(ごふんあし)

・1時間のローソク足:1時間足(いちじかんあし)

・1日のローソク足:日足(ひあし)

・1週間のローソク足:週足(しゅうあし)

・1ヶ月のローソク足:月足(つきあし)

名称に足がつくのは変わらないのですが、読み方の種類が多く、チャートの種類によっても表記が違うので、しっかりと覚えておきましょう。ローソク足の期間は、あなたのトレードスタイルによっても変わります。短期型トレードをメインにしている人なら、1分足や5分足を使うのがおすすめです。中長期なら「日足」や「週足」などを使いつつ、必要に応じて「月足」も選択してみてください。実際に期間を切り替えてみると、同じチャートでも全く違うローソク足に見えるのがわかると思います。相場全体を把握するためにも、ローソク足の違いを把握しておきましょう。

まとめ

今回は、ローソク足の見方について説明しました。ローソク足とは、始値・終値・高値・安値の4つから形成されるチャートのことです。元々日本で生まれたチャートパターンですが、その分かりやすさから今は世界中で使われています。ローソク足を基準にチャートの説明をしている本や教材もあるほどです。そのため、FXで利益を得ていきたい人は、必ずローソク足の知識をつけましょう。知識を身につければ、相場の流れのみならず、具体的な売買タイミングも把握できます。なべ底や三尊の別れなど、簡単なチャートパターンもあるので、ぜひ使ってみてください。